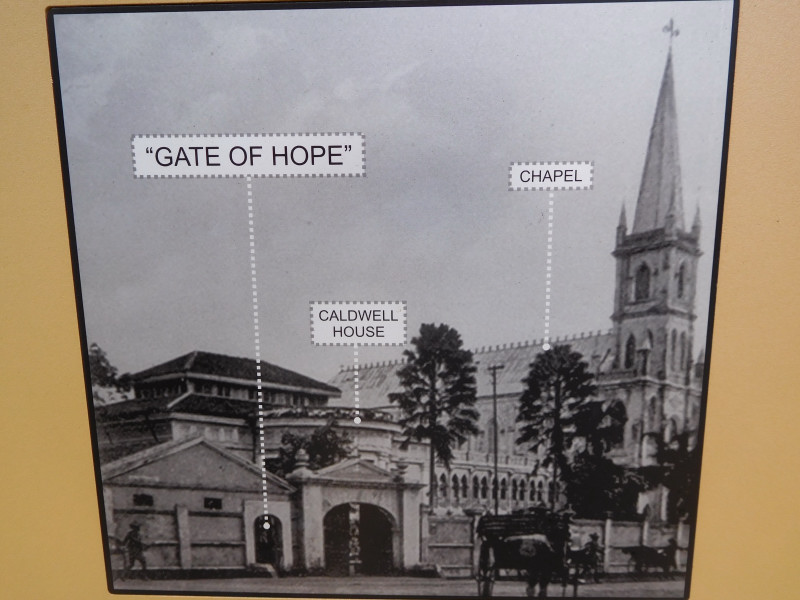

赤道直下のシンガポールは明るい。そんな明るいシンガポールの暗黒な歴史を見せてくれる場所がある。チャイムスのビクトリア・ストリート沿いの塀に、「希望の扉」(Gate of Hope)というドアがある。

1854年、フランスのカソリック女子修道会「幼きイエス会」がこの地に孤児院と女学校を開設。「希望の扉」は、棄児を預かるために設けられた「赤ちゃんポスト」だったのである。

多くの赤ちゃんがボロ布や新聞紙にくるまれて、この扉の前に置き去りにされた。1930年代から40年代末期まで、毎年400~500人もの孤児が「希望の扉」をくぐったという。

捨てられた子どもたちの大半は華人系の女の子だった。特に寅年に生まれた女の子は家族に不幸を招くと信じられ、寅年には特に多くの女の子が捨てられていた。一方、伝統的に働き手になってくれ、また親の老後の面倒を見てくれる男の子が一般的に重宝されるが、病弱で治療を必要とする男の子も容赦なく「希望の扉」に置かれたという。

中国人の「育児観」では、「養老」という最終目的がある。つまり、「老後のために子どもを育てる」ということだ。実用主義的な色彩が濃厚である。役に立たない子どもは親によっては容赦なく切り捨てられることも珍しくない。

以前ある哲学書を読んだとき、こんな趣旨のことが書いてあることを覚えている――。

「人間はみな私利私欲の持ち主だが、親子の関係だけは違う。親が子に対する情愛だけは無私だといわれている。それは果たして正しいだろうか。答えは残念ながら、否である。親は子どもが自分の分身であり、死後の自分の身代わりを生き抜いてくれるだろうという潜在意識を持っている。それは紛れもなく私利私欲である・・・」

何も中国人に限った話ではない。表出の形態はいろいろあるだろうが、本質的な部分は通じている。人間というのは、人間自身の多くの本能や本性を醜と規定したうえ、常に自己美化しなければならない。その美化作業によって、人間は疲弊化していく。

「希望の扉」に希望を託し、我が子を捨てていく親たち。希望というのは時や場面によっては、単なる自己欺瞞の蜃気楼に過ぎない。愛も夢も然り・・・。