「終身雇用」とはいえ、法律ではないし、何ら強制性もない以上、なぜここまで機能できたのだろうか。日本社会に普通に暮らす日本人なら、誰もが抵抗なく終身雇用というシステムの中にごく自然に組み込まれていく。抵抗どころか、むしろ、いま終身雇用が崩壊しようとしている時になって、不安と恐怖、ないし怒りすら覚える。

● 「社会人」という言葉の怪

「人材育成」やら「会社員」やら、英語だけでなく、漢字ルーツの中国語でさえ適訳のない日本独自の用語がたくさんある(参照:「終身雇用」はなぜ、日本社会に定着したのか?)。もう1つ挙げよう――「社会人」。これも適訳がない。英語に直訳すると「member of society」。学生だって社会の一員である以上、なぜ「member of society」に該当しないのか。

実社会で働く人と学生・生徒との間に意図的に線が引かれたとしか思えない。この「実社会」という概念もまたおかしい。現実社会という意味なら、学生は虚構社会に生きているとでもいうのか。「社会人一年生」という名称はもっと怪異である。あたかも「社会人大学」に入学したかのような錯覚を与えないか。学生も立派な社会の一員である以上、早い段階で過酷な競争社会を知ってもらい、サバイバルするための心得やスキルを教えるのが筋ではないだろうか。しかし、日本の学校はほとんど無為のままである。

正解、唯一の正解を求める教育が日本人の思考意欲や思考力を奪い、思考停止に陥れる元凶である。「日露戦争は何年に起こったか」という単一(唯一)正答よりも、日本海海戦で連合艦隊がなぜ、バルチック艦隊に壊滅的な打撃を与えられたのかという多面的複数解答(解釈)のほうが、はるかに思考の鍛錬になり、「実社会」に有用である。

ロジカル・シンキングの力を持たない新卒が一斉に会社に入ると、即戦力どころか、学校の延長として教育に莫大なコストを投入しなければならないのである。

● 「働きすぎ」の若者と「もらいすぎ」の年長者

「石の上にも三年」「若い時は給料が安くても文句を言うな」。これは日本の企業である。学校を出た新卒者はこのように企業という「社会大学」に入り、今度こそ「実社会」のスキルを学ぶのである。当然勉強のうちは、給料が安い。なぜ安いかというと、「社会大学」の学費を差し引かれるからだ。その代りに懸命に働かなくてはいけない。気がつけば、もらっている給料以上に働いてたりすることもしばしばである。

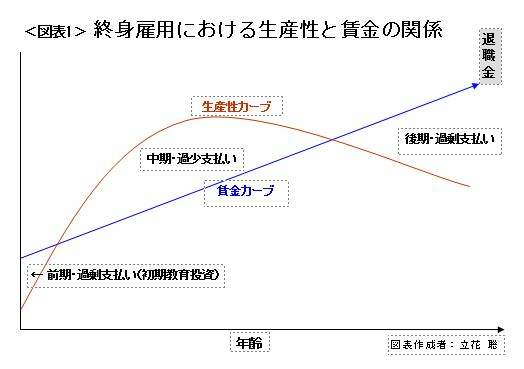

社員が働き、会社は賃金を支払う。そこで生産性と賃金の関係が生まれる。欧米系の企業は基本的に会社の貢献に見合う賃金を払うポリシーであるから、生産性カーブと賃金カーブはほぼ同期している。ところが、日本企業は終身雇用制度を採用しているため、生産性カーブと賃金カーブの乖離が常態になっている。終身雇用制度下の社員の生涯を前期、中期、後期の3つの期間に分けて説明すると、分かりやすい。

まず、前期。新卒の一括採用で入社した社員には、教育研修が必要だ。当初の数年には、会社が継続的な教育投資を行うために、初期教育投資も含めた賃金カーブが社員の生産性カーブを上回り、賃金の過剰支払いが発生する。

次に、中期。若年層社員が中年に至るまでの間は、基本的に給料以上に働いていると言われている。つまり、生産性カーブが逆転して賃金カーブの上に行き、その乖離は賃金の過少支払いとなる。しかし、決して会社が搾取しているわけではない。後期に調整が入るからだ。

そして、後期。社員が中年を過ぎて生産性が落ちても、賃金は同期して落ちることなく、基本的に上昇傾向が続く。賃金カーブが生産性カーブを抜き、賃金の過剰支払いという逆乖離が再び生じる。最後に定年退職の際に、まとまった退職金が支払われ、この生涯取引が終了する。

取引の終了とともに勘定して見ると、社員にとってみれば、中期の賃金過少支払いと前・後期(特に後期)の過剰支払いが相殺して概ね収支均衡になるはずだ。これが、終身雇用制度の特徴である。このメカニズムを見る限り、一定の合理性がある。実際に終身雇用制度が戦後の長い期間に機能してきたのも、この合理性があってこその結果といえる。

● あなたの人生を縛る「埋没コスト」とは?

終身雇用制度には、2つの仕掛けが隠されている。というよりも、企業にとって2本の防衛線が敷かれていたと言ったほうが適切だろう。

まず1つ目の仕掛けは、「埋没コスト(sunk cost)」である。「埋没コスト」とは、すでに発生しており、取り消しも回収も不可能であるコストを意味する。英語の「sunk」とは、沈没という意味であり、沈んでしまって取り返すことのできない状態を表している。

たとえば、10億円を投じて開発した新商品は売れないことが分かった時点で、開発をやめるかやめないかを問われる。「すでに10億円を投じたのだから、今さら引き返せない」といった場面である。そこでさらに5億円を注ぎ込んで商品開発を完了して何とか売ってみようとする。結局のところ、売れなかった……。埋没コストは、組織や個人の意思決定に影響する心理効果として働く要素である。「すでに投じたもの、払ったものを簡単に捨てられない」という心理である。

若いときの賃金の過少支払いはある意味、社員による会社への投資と言ってもよい。何らかの原因で会社を辞めた場合、すでに投下したものは水の泡と化し、「埋没コスト」になる。それを簡単に捨てられないから、サラリーマン人生の後半まで我慢するしかない。後半に入ってようやく賃金の過剰支払いになる。それでも足りないから、最後の退職金を上乗せしてはじめて収支トントンの均衡状態になる。

これが終身雇用を支える基本的な仕組みである。会社にとってみれば、「賃金の後払い」というシステムである。意地悪な表現でいうと、人質ならぬ「賃質」、デポジットのようなものであり、社員を辞めさせないための第1の防衛線になる。

次に2つ目の仕掛けは、「社会システム」。いくらなんでも、1社や2社、あるいは一部の企業だけが終身雇用をやっても、社員は埋没コストを切り捨て、損切りして転職することはやはり可能である。しかし、日本の場合、ほぼすべての企業が終身雇用制度を導入している。要するに終身雇用は日本の雇用慣習であり、社会システムとして定着したのである。かりに社員が埋没コストを切り捨てて転職しようとしても、どこの会社も終身雇用制度を実施しているから、途中から割り込んでくる転職者には極めて不利な仕組みになっている。このような「社会システム」は、社員の途中脱落を防止するための第2の防衛線と言ってもいいだろう。

そこまでやっておけば、ごく少数の社員がたとえ途中脱落しても、全体的システムに大きな影響が及ばない。補足として触れておきたいのは、「第二新卒」のことだ。第二新卒とは、一般的に学校を卒業後、一度就職をしたが1~3年の内に離職し、転職活動をする若手求職者(25歳前後)を指す。

「図表1」を見て分かるように、前期の賃金過剰支払い期間は概ね3~5年。その期間内に会社を辞めた場合、損はしない。たとえば大雑把な計算で前期5年の得と中期5年の損を足して、トータル的に損得なしの10年になるとしよう。理論上10年ほど働いて30代前半に転職した場合、埋没コストは発生しない。ただ年齢的にかなり不利になっているため、10年など呑気な事を言っていられない。1~3年という早期転職は、第二新卒の限界になる。