「みんなと同じ」――日本人は特に顕著であるが、日本人に限らず、大衆は均一同質性に安心と快楽を感じる。フラットな社会になればなるほど微細な差異も際立ち、大衆はそこから「不平等」や「不公平」を感じ取り、怒りを覚える。次第に、貴族政治が終結し、民主主義に乗じた同質な大衆が公権力を牛耳り、大衆による独裁が新たな問題になる。

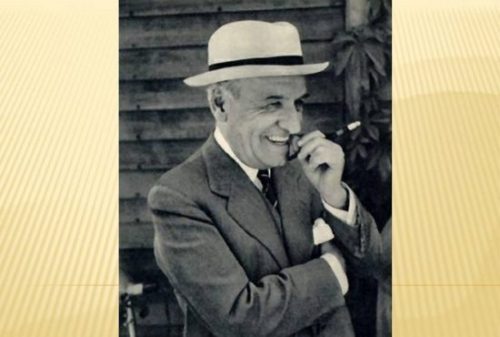

20世紀を生きたスペインの哲学者・思想家オルテガが著書「大衆の反逆」の中でこう指摘する。民主主義の劣化は、「すべての過去よりも現在が優れているという自惚れ」から始まる。つまり、われわれ現代人は人間の理性を過信し、時代とともに世界は常に進歩しているという錯覚をもってしまったことだ。

一方、人間は知的にも倫理的にも不完全で、過ちや誤謬を免れることはできない。何よりもどんな人でも、エゴイズムや嫉妬からは抜けることはできない。

オルテガが「大衆が社会的中枢に躍り出た時代」にあって民主制が暴走するという「超民主主義」の状況を強く危惧している。つまり、「民主主義による独裁」ということだ。1世紀前に書かれた本書は、現代の民主主義が直面している困難や問題点を予言するかのように言い当てている。

「大衆」という言葉は、階級的な概念とはまったく異なり、「貴族」の対極として使われている。これは富裕層やエリートといった意味ではない。「貴族」というのも決して血筋的なものではなく、ニーチェがいう「高貴さ」の持ち主に位置づけられる。オルテガは、こうした「貴族的精神」が、民主主義の大衆社会の中でどんどん失われていると考えていた。

オルテガによれば、「大衆」とは、自分が「みんなと同じ」だと感ずることに、一向に苦痛を覚えず、他人と自分が同一であると感じてかえっていい気持ちになる、そのような人々全部である。

今日の日本では、政治は大衆に「寄り添う」という流行語がある。それはつまり、政治家が票がほしくて票に寄り添っているに過ぎず、純粋なポピュリズムであり、衆愚政治以外の何ものでもない。

繰り返すが、大衆とは単純な庶民ではない。

票に寄り添っている政治家たちに加え、いわゆるエリートや専門家たちの多くも大衆である。なぜかというと、専門家とは自分の専門領域にないことを知らない建前だから、知者ではない。科学者であっても、自分の専門の微小な部分をよく知っているから、無知ではない。彼らは無知の知者であり、凡庸な大衆の部類に属す。

オルテガの言っている大衆が愚民、馬鹿であること自体が、問題ではない。問題は、この大衆が世論や選挙という権力を手中に収めたことであり、日本などの民主主義諸国では、それが由々しき事態を招いている。

「無知の知」を持たぬ本物の愚者である大衆が権力の座に上り詰めた時代は、もっとも恐ろしい。独裁政治は通常1人や少数の専制者が主体であり、暴動や蜂起といった民主化運動になれば、少数の独裁者は大多数の人に引き摺り下ろされるが、民主主義の暴政とは大多数による独裁政治であり、牽制するものは存在しないから、よほどたちが悪い。

習近平の強権政治そのものには賛同し難いが、彼が西側諸国の民主主義が抱えている弊害に対する批判の多くは的を射ている。逆に衆愚政治化した民主主義の諸外国が中国共産党独裁政権の横行を助長した部分も多々あり、否定し難い事実である。

【補筆】(2022年4月14日)

オルテガが懸念していた「超民主主義」の危機が現に訪れた。

批判されてもいいが、80億人の民主主義は、物理的に無理だ。人数を積み上げるだけでは、正解にならない。逆にその積み上げは、単に特権階級に利用され、最終的に民衆を不幸に陥れるだけ。

解決方法は、民主主義の条件付き制限、同時に、地球上独裁・専制を含めた「非民主主義制度」の共存を容認することだ。本来ならば、多様性を認めるのが民主主義であるから、そうすべきだろうが、ただ米国先導の勢力は、これを容認しないだろう。彼たちは「超民主主義」の既得権益者だから。